Ray Dalio, fondatore di Bridgewater Associates, uno dei più grandi hedge fund al mondo, ha sviluppato un’analisi approfondita sul funzionamento dell’economia globale, focalizzandosi sul ruolo cruciale del credito. Secondo Dalio, il credito è essenzialmente denaro perché amplia il potere d’acquisto oltre i redditi reali disponibili. Quando le banche concedono prestiti, creano effettivamente nuovo denaro che entra in circolazione nell’economia, alimentando la spesa e gli investimenti. E facendo salire i valori di tutti gli assets: azioni, obbligazioni, immobili.

Dopo aver raggiunto, all’apice della bolla delle internet company, il picco di 1.520 punti a marzo del 2000, l’indice principale di borsa americano, lo S&P500, era sceso a circa 800 punti a settembre del 2002. Per alleviare la crisi la Fed, la banca centrale americana, era entrate in azione inondando il mercato di liquidità. In quattro anni, lo S&P500, crescendo del 13% l’anno, era tornato ad oltre 1.500 punti nell’estate del 2007.

Stavolta è diverso

Il boom della c.d. “New Economy” del 1999 venne accompagnato da articoli che promettevano un futuro frictionless (senza inerzie, così si diceva all’epoca) per le economie e che quindi i vecchi paradigmi dei limiti alla crescita dovevano essere abbandonati in cantina.

Nemmeno 10 anni dopo, mentre lo S&P500 s’impennava di nuovo verso quota 1.500, su giornali e riviste di settore si diceva che l’ampia diversificazione degli asset-backed securities avrebbe posto gli investitori ed il mercato al riparo da brutte sorprese.

Che sono gli asset-backed security (ABS)?

Gli ABS sono dei pacchetti di crediti, niente di più e niente di meno.

Nel periodo antecedente la crisi del 2008, vi fu un’enorme espansione nel mercato degli ABS, in particolare quelli basati su mutui ipotecari residenziali. Le banche concedevano mutui, inclusi quelli ad alto rischio noti come mutui subprime, a un numero crescente di mutuatari. Questi mutui venivano poi impacchettati in ABS e venduti agli investitori globali. Le agenzie di rating assegnavano a questi titoli valutazioni elevate, nonostante il rischio sottostante fosse elevato. Questo poteva avvenire grazie a tre foglie di fico per tre motivi: l’ampia diversificazione, l’assunzione che il mercato immobiliare avrebbe continuato a crescere, e le polizze assicurative che colossi (dai piedi d’argilla) come AIG emettevano a copertura dei rischi di default. (Naturalmente le agenzie di rating erano pagate dagli emittenti degli ABS. Avete presente quando in Italia si parlava di conflitto di interessi?).

Il problema principale però era che molti mutuatari avevano una capacità limitata di rimborsare i prestiti. Quando i tassi di interesse iniziarono a salire e il mercato immobiliare statunitense iniziò a rallentare, un numero significativo di questi non fu in grado di rispettare i pagamenti. Questo portò a un aumento dei tassi di insolvenza, compromettendo i flussi di cassa attesi dagli ABS.

Quanto valeva questo mercato nel 2008?

Negli Stati Uniti, che rappresentavano una quota sostanziale di questo mercato, il valore totale degli ABS in circolazione era stimato intorno ai 2,5 trilioni di dollari prima dello scoppio della crisi. Questa cifra includeva una vasta gamma di ABS, e, in particolare, mutui ipotecari residenziali.

Nel marzo 2008, la capitalizzazione di mercato totale dell’indice S&P 500 era approssimativamente compresa tra 12 e 13 trilioni di dollari.

Gli ABS pesavano dunque circa il 20% dello S&P500. Teniamo a mente questo rapporto.

Perché il mercato degli ABS collassò nel settembre 2008?

Per fare il suo mestiere, un’attività finanziaria deve:

- Garantire un rendimento proporzionato al rischio, e;

- Restituire il capitale investito.

Il mercato degli ABS collassò a causa di un accumulo di rischi sottovalutati, pratiche di prestito lassiste, valutazioni ingannevoli e una complessità che mascherava la reale esposizione al rischio. Quando la realtà economica non riuscì a sostenere le aspettative gonfiate, la fiducia crollò, portando a una crisi di liquidità e a un effetto domino che colpì l’intero sistema finanziario globale.

Gli attivi finanziari smisero di fare il loro mestiere, in estrema sintesi.

Effetto-domino

Le grandi banche avevano tutte investito e speculato in questo mercato che fino a poco tempo prima sembrava garantire profitti indefiniti a rischio controllato. La complessità e l’opacità di questi strumenti finanziari resero difficile per le istituzioni finanziarie valutare la propria esposizione al rischio, generando incertezza e sfiducia nel mercato. Il mercato interbancario, che sta in piedi grazie ad una complessa rete di prestiti interbancari anche a brevissimo termine, a quel punto smise di funzionare. Le banche non prestavano più alle altre banche: il tuo vicino di grattacielo poteva avere troppi ABS marci “in pancia” e quindi rappresentare un rischio insolvenza troppo elevato.

La perdita di fiducia portò a una stretta creditizia. Le banche, temendo ulteriori perdite, divennero riluttanti a prestare denaro alle altre istituzioni finanziarie ma anche ai propri clienti. La crisi da finanziaria si trasformò in economica. La mancanza di liquidità iniziò a colpire le aziende, i lavoratori e i consumatori, che trovarono sempre più difficile ottenere finanziamenti per gli investimenti e l’attività corrente.

Il fallimento di Lehman Brothers nel settembre 2008 fu un evento catalizzatore nell’effetto domino. Come una delle maggiori banche d’investimento al mondo, il suo collasso scosse profondamente la fiducia nel sistema finanziario globale. Molte istituzioni finanziarie erano interconnesse attraverso una rete complessa di obbligazioni e derivati; pertanto, il fallimento di una singola grande banca ebbe ripercussioni immediate su molte altre.

Le perdite subite dalle banche si tradussero in una riduzione del capitale disponibile, costringendole a vendere asset per soddisfare i requisiti di liquidità. Questa vendita forzata portò a un ulteriore calo dei prezzi degli asset, amplificando le perdite e alimentando un circolo vizioso. Gli investitori, osservando il deterioramento dei mercati finanziari, ritirarono i loro fondi, aggravando ulteriormente la crisi di liquidità.

A livello internazionale, la globalizzazione dei mercati finanziari fece sì che l’effetto domino si propagasse rapidamente oltre i confini statunitensi. Molte banche e istituzioni finanziarie europee e asiatiche avevano investito pesantemente in ABS legati ai mutui subprime. Quando questi titoli persero valore, le istituzioni straniere subirono perdite significative, portando a crisi bancarie in diversi paesi e richiedendo interventi governativi massicci per stabilizzare i sistemi finanziari nazionali.

Può accadere ancora?

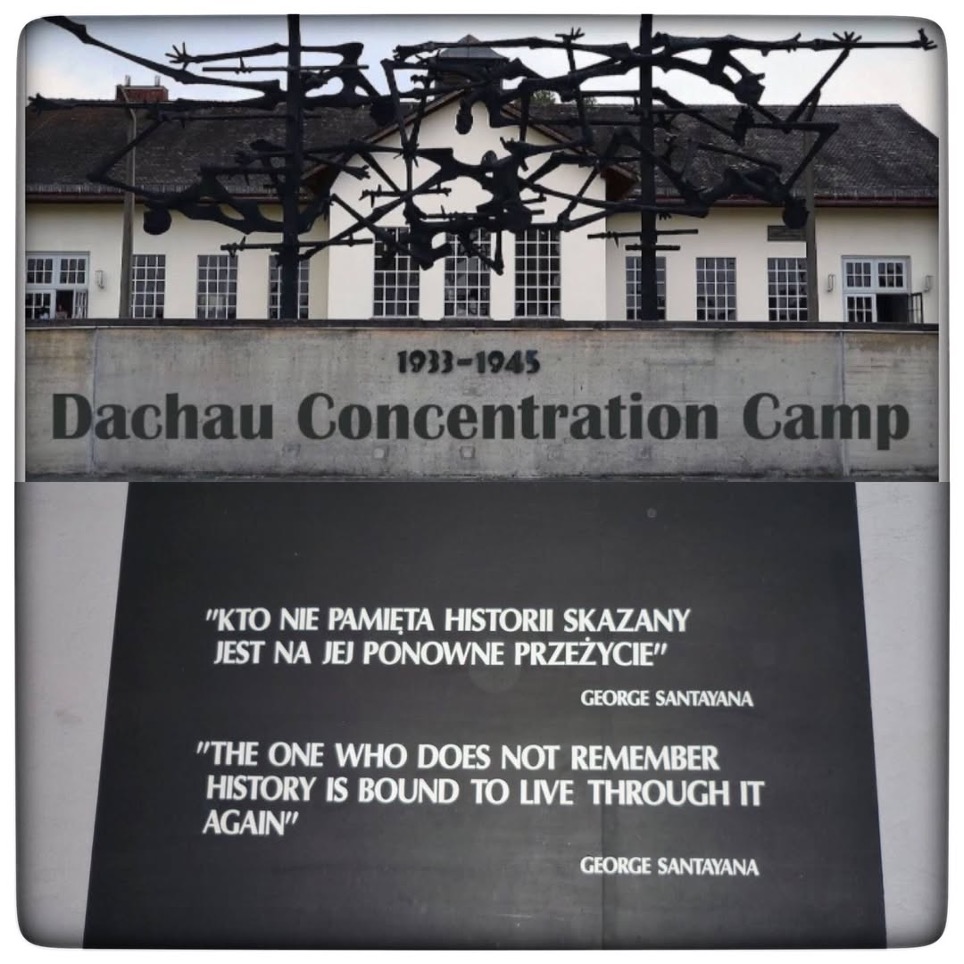

Chi non ricorda la storia è condannato a riviverla.

– George Santayana

Per chi fosse interessato alle dinamiche e ai dettagli di ciò che avvenne all’epoca, la bibliografia è sterminata. Un titolo tra i tanti è il pregevole “Too big to fail” di Andrew Ross Sorkin. Per quelli un po’ più interessati agli aspetti tecnici, c’è il report al Congresso sul fallimento della Lehman Brothers di Anton R. Valukas: una perizia che si legge come un romanzo. Per chi volesse invece prestarmi fiducia e leggere questa storia in versione romanzata (cioè infarcita di passioni, sesso, morte & violenza), c’è – gratis sul Kindle – il mio QE Romanzo Finanziario. Cercate su Amazon.

Dopo la grande crisi che ha minato la credibilità del sistema finanziario occidentale – che, ricordiamo, ha una grande valenza geopolitica in quanto molto dell’occidente si rappresenta in termini di economia, finanza e libero mercato – le istituzioni politiche e bancarie hanno cercato di correre ai ripari limitando le attività di trading delle grandi banche, creando sistemi di supervisione e di crisis management, aumentando i requisiti di capitale e liquidità delle istituzioni e cercando di regolamentare agenzie di rating e il sistema di reporting finanziario.

Che ne dice Chat GPT?

Se chiedete al noto sistema di AI se la grande crisi finanziaria può accadere ancora, vi risponderà con un corposo bla-bla di “preoccupazioni tra gli economisti” e “nonostante le riforme adottate”.

Tra i fattori che potrebbero contribuire ad una nuova crisi, Chat GPT cita:

- Eccesso di debito sovrano e privato

- Politiche monetarie accomodanti prolungate

- Innovazione finanziaria, fintech e criptovalute

- Rischi geopolitici (leggi: la guerra)

- Interconnessione finanziaria e rischio sistemico (leggi: l’effetto-domino)

Strano che non venga citata l’asset-class che già oggi vale un terzo dello S&P500. Scemo io che vado a chiedere all’oste se il vino è buono.