[Dal vocabolario Treccani: cataliżżatóre s. m. e agg. – 1. In chimica, sostanza che, presente pur in minima quantità, esercita sulla velocità di una reazione un’azione accelerante (o ritardante) prendendo parte agli stadî più importanti della reazione stessa (…). – 2. fig. Elemento, fatto, avvenimento che favorisce o accelera il formarsi e lo svilupparsi di tendenze, processi, ecc.]

Chiunque abbia mai visitato dei parenti o degli amici negli USA sarà sicuramente rimasto impressionato dalla enorme quantità di oggetti posseduti dalla famiglia media americana. Hanno case più grandi delle nostre, con garage enormi, almeno due ma spesso tre auto nel driveway, box di lamiera ondulata in giardino, e sembra che debbano avere tutto questo appositamente per metterci dentro tutti gli oggetti che acquistano in maniera quasi compulsiva. Negli USA si è rapidamente diffuso un movimento d’opinione che – intelligentemente, mi viene da dire – sta da tempo cercando di porre un freno all’accumulo di cianfrusaglie, il tutto a beneficio del tempo da dedicare alla “vita vera”, all’ordine in casa e, ovviamente, al conto in banca. Uno dei siti più gettonati su questo trend, vi invito a visitarlo, ci sono tanti spunti interessanti anche per noi, è www.becomingminimalist.com.

Ma quando ha avuto inizio questo processo di accumulo? La Pax Americana, ossia l’ordine emerso dalla Seconda guerra mondiale, era basato sulla libertà di scambio e di circolazione – tenuti sotto controllo a livello giuridico dal WTO e militare dalle Flotte USA – e sull’utilizzo del dollaro come valuta di riferimento globale per gli scambi. In quegli anni ha avuto inizio l’esplosione del commercio internazionale, che ha portato alla crescita esponenziale di domanda di dollari che la Fed ha stampato con un ritmo allegro anche troppo, dollari che sono poi affluiti di nuovo (e che ci potevi fare di altro?) in titoli di risparmio e azionari americani.

Gli USA, quindi, hanno potuto godere di un potere d’acquisto pressoché illimitato e a costo zero e, anche loro essendo uomini soggetti alle umane debolezze, ne hanno approfittato, con gusto.

Per cui leggere oggi che il Presidente Trump vuole:

REGOLARE LE IMPORTAZIONI CON DAZI RECIPROCI PER RETTIFICARE LE PRATICHE COMMERCIALI CHE CONTRIBUISCONO A GRANDI E PERSISTENTI DEFICIT DI BILANCIA COMMERCIALE DEGLI STATI UNITI

suona un po’ di botte piena e moglie ubriaca, per dirla con noi persone semplici.

Il mercato, che vive in condizioni di costante conoscenza imperfetta, sembra vederla così. All’uscita del “Decreto Dazi Reciproci” titoli che dipendono fortemente da filiere globali come Apple han perso anche il 10% in pochi istanti.

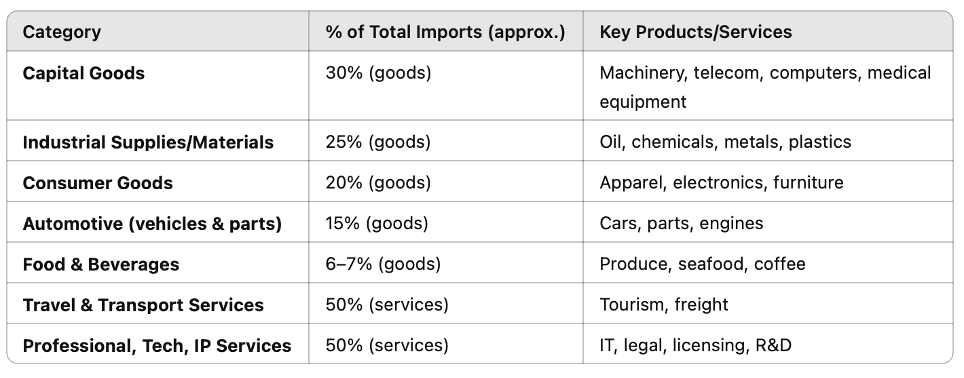

America Second

Questa volta Trump non ha semplicemente agitato la bandiera dell’America First per farsi ascoltare nel Midwest. Ha fatto qualcosa di più radicale, più sistemico: ha dichiarato un’emergenza nazionale a causa dei persistenti deficit commerciali americani – che nel 2024 hanno superato i 1.200 miliardi di dollari – e ha imposto un dazio del 10% su tutte le importazioni, con tariffe molto più alte per Paesi “non reciprocamente aperti” come Cina, India, Vietnam, Unione Europea e persino la pacifica, quieta, diplomatica Svizzera.

Il principio guida è il seguente: se tu metti il 20% su una mia automobile, io metto il 20% sulla tua. Semplice, diretto. Ma anche potenzialmente disastroso per il commercio globale. E: economicamente sbagliato: i prodotti e i servizi di oggi sono diversificati e complessi, e nessuno compra più una auto, o un impianto industriale o dei tessili tecnici solo in base al prezzo: ciò implica che gli effetti di riorientamento della domanda potrebbero essere diversi da quelli che si vedono in un grafico “prezzo quantità” di Microeconomia 1.0, e l’effetto di maggiori dazi si ripercuoterebbe semplicemente in maggiore inflazione che vorrebbe dire maggiori tassi il che metterebbe ancora più in crisi il Tesoro USA già nelle pesche come dicono in Romagna.

E poi, a livello globale oggi il sistema commerciale internazionale si basa su un equilibrio delicato: gli Stati Uniti importano molto più di quanto esportano, ma il resto del mondo continua a vendere agli americani perché, in cambio, riceve dollari. E quei dollari sono ancora considerati liquidi, neutrali, affidabili.

Finché, appunto, non smettono di esserlo.

Deficit di fiducia?

Il paradosso è che il deficit commerciale degli Stati Uniti è strutturale. Non è una questione di dazi, né di cinesi cattivi o europei furbi. È una questione di consumo interno americano, di debito federale crescente, di un dollaro che è la moneta di riferimento mondiale, e quindi richiesto ovunque. Il mondo vuole dollari – e gli Stati Uniti li esportano in quantità superiori alle loro capacità di esportare beni e servizi.

Nella Pax Americana l’assunto era: “noi deteniamo i nostri risparmi denominati nei vostri dollari ma voi mantenete fede alla promessa di free trade e ci lasciate lavorare sul vostro mercato”. Ma in questo schema, che funziona finché c’è fiducia, Trump sta inserendo una variabile corrosiva: la politicizzazione del commercio, l’uso del dollaro e delle catene globali come arma negoziale, la rottura della neutralità nei flussi economici. E se tutto diventa politica di potenza, anche il dollaro lo diventa. E quando una moneta non è più neutra, smette di funzionare come dovrebbe.

Anche la crisi del ’29 finì con un deficit di fiducia e con delle vere e proprie guerre commerciali che poi portarono alla Seconda guerra mondiale. All’epoca l’isolazionismo, tipica reazione “isolana” degli Stati Uniti di fronte alle crisi, si manifestò con lo Smoot-Hawley Tariff Act, una legge del Congresso che innalzava i dazi su oltre 20.000 tipologie di prodotti d’importazione, scatenando delle reazioni tit-for-tat che videro il commercio globale crollare del 60% in tre anni.

La caduta del commercio provocò disoccupazione diffusa, miseria, radicalizzazioni delle politiche nazionali, ricerca di Lebensraum e tutte le aberrazioni con cui la storia del XX secolo avrebbe dovuto esserci magistra vitae. Ma invece, come canticchiano i Negrita, “siamo ancora qua”.

Pensare da CEO

Immaginate di essere l’amministratore delegato di una grande multinazionale con impianti produttivi su scala globale. È il 3 Aprile 2025 e siete appena arrivati in ufficio. Squilla il telefono: è la vostra segretaria che ha in linea il Presidente che vi chiede di riportare al CdA, entro tre giorni, su cosa intendete fare del grande piano strategico di investimenti e assunzioni che avete presentato due settimane fa.

Vi mettete al lavoro sul Word e buttate giù le note che seguono:

“Colleghi, stiamo entrando in una fase di instabilità sistemica globale che non ha precedenti dagli anni ’30. Il piano tariffario annunciato dal Presidente USA non è un evento isolato: è un possibile catalizzatore di una riconfigurazione del commercio internazionale e, nel caso peggiore, dell’ordine geopolitico. In conseguenza di ciò, nostro piano di investimenti deve essere rivisitato per tener conto di tre scenari strategici alternativi.

Essi sono:

Scenario 1: Stabilità relativa

- Le tariffe di Trump restano, ma senza escalation e guerra commerciale globale.

- Possiamo procedere con investimenti mirati e progressivi, prediligendo supply chain regionali e impianti “dual use”. L’impianto produttivo in Indonesia per il momento è congelato.

Priorità: freno e flessibilità contrattuale sulle assunzioni e modularità produttiva.

Il Piano Strategico viene rivisto, ma la sua implementazione viene posticipata in attesa di un intervento di revisione sulla base delle nuove previsioni di domanda.

Scenario 2 – Guerra commerciale a blocchi

- Escalation reciproca di dazi e barriere non tariffarie.

- Il mondo si divide in blocchi regionali (USA–NAFTA, Cina–ASEAN, UE–EFTA).

- Dobbiamo ridisegnare le supply chain, creando ridondanza e prossimità.

I piani occupazionali andranno decentralizzati e resi adattabili alle condizioni locali e al calo della domanda (es. reshoring in Nord America, nearshoring in Europa Orientale e Sudest Asiatico).

Ci saranno delle unità produttive che dovranno essere messe in vendita, forse a condizioni non ideali di realizzo.

Il Piano Strategico è rivisto completamente sulla base delle minori previsioni di domanda e delle necessità di frammentazione dei mercati su cui il Gruppo continuerà ad operare.

Scenario 3 – Guerra cinetica + guerra commerciale

Si realizza lo scenario di de-globalizzazione violenta. Al culmine di una vera e propria guerra commerciale, la Cina attacca Taiwan e gli USA si limitano a un’operazione di polizia sulla libertà di navigazione per evitare lo scontro diretto, pur in coordinamento con Giappone, Corea del Sud, Australia e Filippine per creare un “anello difensivo” nel Pacifico occidentale.

L’interscambio Cina-USA è in freeze, varie filiere – in primis quella dei semiconduttori – sono bloccate.

In questo scenario, il Piano Strategico viene sospeso e convertito in piano di continuità operativa.

Serve una war room permanente a livello di Gruppo e la costituzione di un comitato esecutivo ristrettissimo per le decisioni reattive.”

La trappola di Tucidide

Graham Allison, professore di Harvard, esplora in Destined for War il rischio di uno scontro tra Stati Uniti e Cina partendo da un concetto antico ma ancora attuale: la Trappola di Tucidide. Questo termine descrive la dinamica per cui, quando una potenza emergente (come l’Atene classica o la Cina odierna) sfida una potenza dominante (come Sparta o gli Stati Uniti), il risultato più frequente nella storia è la guerra.

Allison e il suo team al Belfer Center hanno analizzato 16 casi storici in cui si è verificata questa tensione strutturale: in 12 casi su 16, l’esito è stato un conflitto militare. Tra questi troviamo la rivalità tra la Germania imperiale e il Regno Unito prima della Prima guerra mondiale, o quella tra il Giappone e gli Stati Uniti prima del 1941. Tuttavia, in 4 casi è stato possibile evitare la guerra, a costo di compromessi politici profondi e di un grande sforzo diplomatico.

Nel XXI secolo, secondo Allison, la Cina rappresenta la potenza emergente più formidabile che gli Stati Uniti abbiano mai incontrato. La sua crescita economica è stata rapidissima e sostenuta, e il Partito Comunista Cinese, sotto la guida di Xi Jinping, ha chiaramente l’obiettivo di ristabilire la centralità della Cina nell’Asia e nel mondo. La Cina sta investendo massicciamente in tecnologia, difesa, diplomazia e infrastrutture globali (es. Belt and Road Initiative), ponendosi sempre più come alternativa sistemica all’egemonia americana.

Gli Stati Uniti, scrive Allison, si percepiscono come i garanti dell’ordine internazionale liberale costruito dopo la Seconda guerra mondiale. Ogni tentativo cinese di alterare gli equilibri regionali o globali – per esempio su Taiwan, nel Mar Cinese Meridionale o nel settore dell’AI – viene vissuto come una minaccia esistenziale alla leadership americana.

Allison non profetizza la guerra, ma la considera un rischio altissimo se non si agisce consapevolmente. La storia non è destino, ma fornisce lezioni preziose: per evitare lo scontro, servono compromessi difficili, nuove architetture istituzionali, e una rivalità gestita con intelligenza strategica. I leader di oggi, sostiene, devono essere più abili dei loro predecessori per evitare di ripetere gli errori del passato.

Ma… fa sul serio?

Già prima del caos di giovedì scorso sulle tariffe, i sondaggi sull’affidabilità di Trump in politica economica erano in picchiata. Non c’è da stupirsi: l’economia aborre l’incertezza, e gli USA – come gran parte del mondo – sono una nazione di “economisti”, di gente che lavora in o gestisce grandi/medi/piccoli business privati. E di questi, tanti erano nel carrozzone “MAGA”, com’è lecito aspettarsi.

Gli USA sono anche una nazione di “azionisti”: in via diretta, o in via mediata, per il tramite dei supermercati della finanza. E, perdite in un giorno di 2,5 trilioni di dollari non si vedevano dai tempi dei lockdown.

Alle mid-term arriverà con tutta la nazione contro. Ma ci vogliono due anni. Per gli investitori, si tratterà ora di vedere se Trump stesso aggiusterà il tiro, magari con un bel repackaging del dietrofront in stile: “visto che se voglio, li faccio tremare, i nemici della mia Beautiful Nation?”

La domanda inutile

Con un mio caro amico, quando ci troviamo a cena, discutiamo di questi temi e ci divertiamo a concordare che “non si vedono sul panorama della leadership globale dei grandi geni”. Per il nostro modesto parere, quindi, la speranza di Allison non sembra ben riposta, specie considerando le ultimissime notizie.

Se The Donald sia un catalizzatore consapevole e volontario, o semplicemente un attore sistemico di una dinamica più grande di lui – ebbene, a che serve saperlo?

Quello che conta è che questa storia dei dazi ricorda da vicino una dinamica già vista, e per la quale ci sarebbero oggi le condizioni. Occhio.