La Russia della seconda metà dell’Ottocento era dilaniata da una crisi culturale. Da una parte il positivismo, una filosofia basata sulla scienza e sulle possibilità legate allo sviluppo della tecnica, pretendeva di definirsi come l’unica via per la conoscenza e per la risoluzione, in prospettiva, dei grandi problemi della società. Dalla parte opposta, la visione tradizionale della vita legata al vecchio ordine feudale e alla chiesa resisteva sia per ragioni concrete di potere politico ed economico, che per motivazioni più profonde legate al radicamento dell’animo umano (del profilo psicologico, si direbbe oggi) in una visione di speranza ultraterrena e di principi morali che potessero governare le pulsioni.

Fyodor Dostoevskij, che in gioventù aveva abbracciato le idee progressiste, in età matura e nei suoi romanzi densi di speculazione filosofica lasciò poi trapelare tutto lo scetticismo sulle possibilità del positivismo di portare ad un progresso benigno. Nel suo romanzo “I demoni”, Dostoevskij denunciò la pericolosità dell’ideologia positivista e del suo potenziale massimalista e disumanizzante. Senza il ruolo moderatore della tradizione, infatti, i demoni scatenati dalle idee astratte si innestano sulle naturali pulsioni umane senza più freni, scatenando qualcosa di molto simile all’inferno in terra. Il fallimento delle ideologie basate sul positivismo si vide di lì a poco, proprio in Russia, con gli orrori della Rivoluzione d’Ottobre e l’instaurarsi del regime comunista, mentre nemmeno l’Occidente venne risparmiato, come sappiamo bene, dalle ideologie ammantate di pretese di scientificità.

La natura umana non cambia

Sto ovviamente semplificando, ma c’è un legame molto stretto tra “tradizione” e “virtù”: non per nulla, tra le virtù cardinali c’è la temperanza, ossia la virtù che modera l’attrattiva dei piaceri e, tramite l’esercizio della volontà, ci chiama all’equilibrio, alla modestia, e al discernimento. Tutto il contrario di certe pubblicità consumistiche, specie in questo periodo di fine anno.

Definitivamente date per archiviate certe illusioni positivistiche, la mia idea è che la natura umana è e sarà sempre perennemente dilaniata tra indulgenza e virtù, e che sui brand che costantemente ci stimolano a mollare gli indugi ci si possa costruire sempre un bel business. Non solo a Natale.

Il portafoglio dei demoni

Quando ne ho parlato con alcuni colleghi, molti hanno trovato il concept affascinante: un “portafoglio di Dostoevskij” che si concentri su imprese capaci di trarre profitto dagli impulsi umani più persistenti, irrazionali e, spesso, “viziosi” o legati all’indulgenza. L’idea di fondo è che questi consumi (fumo, alcool, gioco d’azzardo, lusso) non siano semplici trend passeggeri, ma comportamenti radicati, connaturati con la vita umana stessa, difficilmente soggetti ad obsolescenza culturale, e quindi potenzialmente stabili come base di un portafoglio di lungo termine.

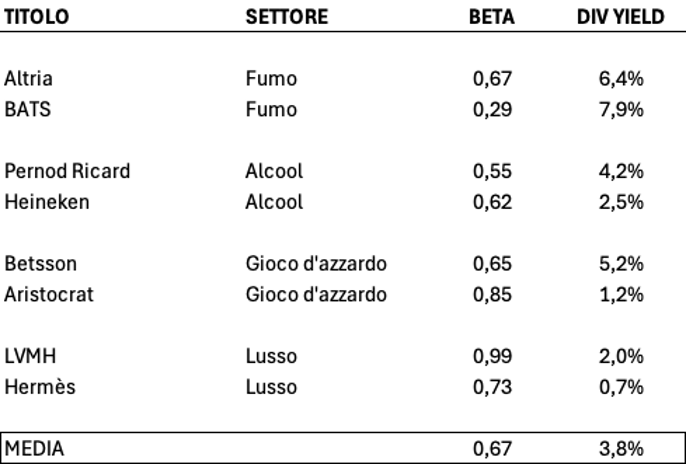

Per verificare, in maniera veloce ed empirica, questa ipotesi di stabilità dei portafogli di Dostoevskij, mi sono andato a guardare il Beta di alcuni titoli legati a: fumo, alcool, gioco d’azzardo e lusso estremo, quest’ultimo incluso a pieno titolo nel portafoglio grazie ai suoi forti legami con l’ego, il potere e la sessualità; ed ho cercato di capire se l’intuizione di base sia corroborata da qualche dato.

Un test dell’ipotesi basato sul beta

Senza entrare nella definizione statistica, limitiamoci a ricordare che il Beta misura la volatilità di un titolo raffrontata alla volatilità dell’intero mercato.

Se un titolo ha un beta pari ad 1, ciò significa che la sua dinamica di prezzo, in rialzo ed in ribasso, è correlata a quella del mercato.

Un beta superiore ad 1, invece, indica che il prezzo del titolo ha una volatilità superiore a quella del mercato: ad esempio, un beta di 1,3 indica un titolo che ha una volatilità del 30% superiore al mercato.

Titoli con un beta inferiore ad 1, invece, hanno una volatilità più bassa rispetto a quella del mercato, e sono, quindi, statisticamente meno rischiosi in termini di scostamento del prezzo nei confronti del valore medio. Acquistando questi titoli, quindi, si riduce il rischio di ritrovarsi con dei valori di carico con segno negativo, e, ovviamente, si riduce anche il potenziale teorico di guadagno. Essi, però, hanno una funzione stabilizzante del portafoglio.

La forza delle debolezze

Senza pretese di esaustività, ed a titolo puramente esemplificativo, il rapido esame condotto sembra verificare l’intuizione di partenza. Il drappello degli otto titoli – anche se avrebbero dovuto essere sette, come i vizi capitali – rappresentativi delle debolezze umane mostra effettivamente scarsa volatilità, con un Beta medio mensile calcolato sugli ultimi 5 anni di 0,67; ed una sorprendente redditività in termini di dividendi.

I miei lettori sanno già che apprezzo molto le aziende che erogano dividendi all’interno di un portafoglio: la restituzione di valore agli azionisti, infatti, rappresenta un ulteriore elemento di protezione nei confronti dei sempre possibili rovesci del mercato, ed ha il potere di ridurre i tempi di rientro dall’investimento in caso di perdite di valore, in quanto l’erogazione del dividendo può compensarle: questo, ovviamente, sempre che le aziende siano sane in termini di stabilità patrimoniale e finanziaria, ma di questo, se mai, parleremo in un altro post.

No-ESG

Forse Dostoevskij avrebbe apprezzato il mio cinismo, al contrario del più moraleggiante suo collega Lev Tolstoj: le nostre debolezze – quei “demoni” pronti a riemergere ogni volta che il richiamo del vizio supera la forza della virtù – si possono trasformare in una strategia d’investimento null’affatto campata in aria. La finanza che incontra l’animo umano nella sua parte più oscura ma, al contempo, più persistente. E, paradossalmente, è proprio la persistenza di queste pulsioni ad offrire una stabilità invidiabile, con dividendi generosi e volatilità ridotta. Insomma, un porto sicuro nel mare in tempesta delle emozioni umane, dove il vizio – lungi dallo scomparire – diventa un baluardo inatteso e, in fondo, sorprendentemente redditizio.

Poco politicamente corretto, però. Business is business.